Fecha y lugar:

- El día 26 de febrero de 2020

- Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid

Organiza:

- Fundación Código Sepsis

Colabora:

- Fundación Micellium

- Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Intensiva (FEPIMCTI)

- Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)

Información:

- Dossier de colaboración del III Encuentro Multidisciplinar Sepsis

- Información general del evento (Save the date)

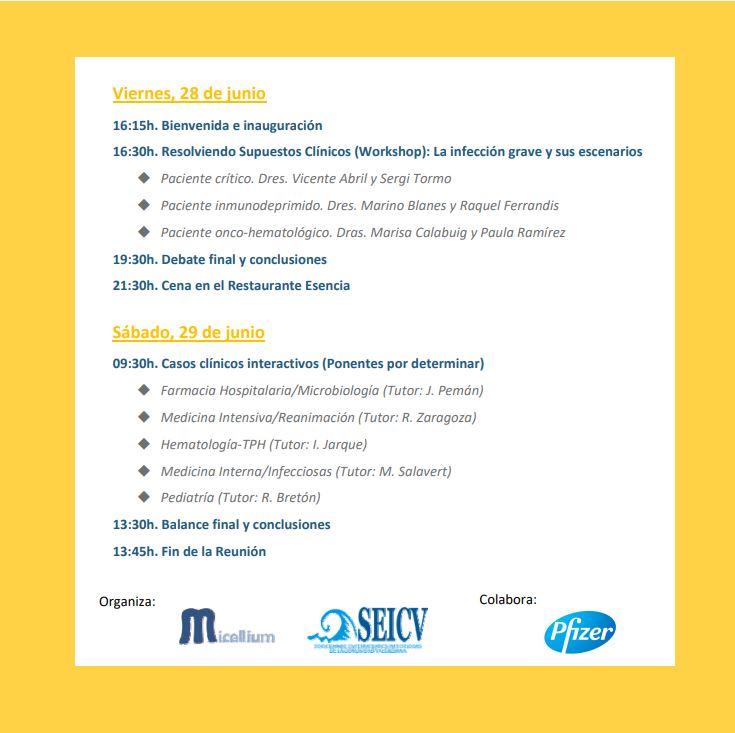

- Programa de la reunión